- ROMANES (LANGUES)

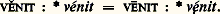

- ROMANES (LANGUES)En vertu de certains critères linguistiques, on qualifie de roman l’ensemble des idiomes issus du latin, repérables dans le présent aussi bien que dans le passé. S’il est légitime de considérer commes romanes surtout les langues nationales et littéraires reconnues de nos jours – soit le portugais, l’espagnol, le français, l’italien et le roumain –, il faut également tenir compte des langues dont la fonction dans les sociétés respectives diffère plus ou moins: le galicien ou le catalan; l’occitan; les variantes écrites des parlers réto-romans en Suisse. Mais on doit se garder d’oublier les nombreux dialectes, même ceux qu’on ne connaît pas explicitement, comme le mozarabe de l’Espagne musulmane. Il est en effet fondamental, au point de vue linguistique, de constater que tel parler vosgien, tombé au niveau de patois sans prestige et en voie de disparition, est un idiome aussi parfaitement roman qu’une langue nationale.L’inventaire et la descriptionC’est une coutume de la linguistique traditionnelle que d’aborder l’étude des langues romanes par un chapitre d’histoire plutôt que de linguistique pure. Le fait que la langue d’une minorité de représentants expansifs d’une seule et même ville s’impose à des sujets parlants et à des communautés linguistiques d’appartenance ethnique tout à fait différente ne laisse pas de fasciner ceux qui s’intéressent aux faits du langage. En outre, les domaines latin et roman sont parmi les mieux documentés, tant au point de vue des sources disponibles qu’en ce qui concerne l’effort critique dont ils ont été l’objet au cours des siècles.Au point de vue de la méthode, l’étude des langues romanes, du moins quand elle se trouve orientée sur la diachronie et sur l’histoire plutôt que sur la description en phases synchroniques, tient naturellement compte du latin, ou plus exactement: elle opère sur un plan de reconstitution métalinguistique représenté par tout ce qui est latin. On notera que dans cette conception la notion de latin «vulgaire», qui introduit souvent un jugement de valeur par rapport au latin dit classique, est arbitraire.Le point de vue extra-linguistique ainsi adopté permet d’établir une espèce de classement correspondant aux affinités structurales et typologiques des langues à l’étude.L’italo-romanEn raison de son étendue, du centre à la périphérie de la Romania, la «botte» italienne englobe des parlers extrêmement variés. Détachée par une ligne qui va de La Spezia à Rimini, l’Italie du Nord (à l’exception de la Vénétie) est orientée linguistiquement vers la Gaule (dialectes dits gallo-italiens). On considère à part l’italien du Centre avec le toscan qui, au point de vue de la typologie, occupe une position intermédiaire entre le Nord et le Sud. L’Italie méridionale se constitue linguistiquement au sud d’une ligne qui relierait Rome à Ancône. On y rencontre de nombreux traits archaïques qui apparentent les parlers méridionaux au roumain et à l’ibéro-roman.L’ibéro-romanLe complexe des parlers de la péninsule Ibérique, riches en éléments non romans, est relativement archaïque. On mentionnera la relation, au niveau des substrats, entre le galicien-portugais et les parlers anciens d’Aquitaine, ainsi que les problèmes posés par le basque. Le catalan quant à lui, s’oriente primitivement vers la Gaule: des effets d’hispanisation (désignés parfois sous le terme de subagrupación ) se vérifient au cours de l’histoire.Le gallo-romainLes parlers du territoire de la Gaule appartiennent typologiquement soit au français, soit à l’occitan. Pour autant qu’on accepte la frontière sud de l’expansion du superstrat francique, sur la base, par exemple, de la répartition géographique de paires comme aune/verne , on peut délimiter à l’origine le groupe fortement innovateur du français par une ligne allant de l’embouchure de la Loire au sud des Vosges. À certains points de vue, l’occitan revêt un caractère de transition entre l’Italie du Nord et la péninsule Ibérique. On met souvent à part, en les qualifiant de franco-provençaux, un ensemble de dialectes attestés dans la région du Rhône moyen, du Valais au Forez.Le roman alpinOn appelle alpins les dialectes romans des vallées des Alpes comprises entre les Grisons et l’arc des Alpes Juliennes, jusqu’à l’Adriatique (y compris, encore à la fin du XIXe siècle, la ville de Trieste). Eu égard à la situation actuelle, il faut savoir que les parlers de ce type, avant l’immigration germanique qui a commencé au Ve siècle, étaient autochtones dans toute la zone des Préalpes (notamment dans les provinces de la Raetia et du Noricum). On distingue actuellement trois groupes isolés: les dialectes réto-romans (au nombre de cinq, en Suisse), les dialectes ladins dans les hautes vallées des Dolomites, qui sont, à vrai dire, des variantes archaïques de l’italien du Nord, et le frioulan (avec Udine comme centre), qui est d’une grande individualité.Le balkano-romanDans le Sud-Est européen, deux langues romanes sont issues du latin: le roumain, avec ses dialectes, et le dalmate. Le roumain, localisé originairement dans la basse vallée du Danube, ne paraît pas sans relations avec le roman alpin. Le dalmate, comme d’ailleurs l’albanais (qui est une langue fortement romanisée), accuse la présence d’éléments latins en partie plus archaïques que ceux du roumain, tout en étant orienté en principe vers l’Adriatique. Le dalmate, qui est attesté à Veglia (ou Krk) et dans les villes de Zadar, Split, Dubrovnik et Antivari, est une langue éteinte, absorbée du côté roman par le vénitien, du côté slave par le croate; le dernier sujet végliote parlant dalmate est mort en 1898.On voit que le concept d’une latinité balkanique, quoique souvent invoqué, est dû à une fausse analogie avec les faits géographiques. On notera d’ailleurs qu’une variété de roman demeurée inconnue était en train de se développer dans le bassin supérieur du Danube (notamment en Pannonie) avant les grands bouleversements ethniques du IVe au VIIe siècle.Le roman d’AfriqueLa latinité d’Afrique est restée sans continuateur explicite. Il faut remarquer cependant que les dialectes sardes, archaïques s’il en est, paraissent avoir des affinités avec le type présumé africain. À cela s’ajoutent, au niveau des substrats préromans, des faits (comme le rr -initial fortement roulé et accompagné souvent d’une voyelle prosthétique: REGE en latin, errege en basque) qui suggèrent l’existence d’une relation entre la Sicile, la Sardaigne et les régions pyrénéennes.Quelques exemples de restructurationLes changements de structure affectent toutes les catégories de la grammaire. La phonologie est particulièrement intéressante au point de vue des alternatives possibles du sens de l’évolution. En morphologie et en morphosyntaxe, il se produit une véritable réfection de systèmes. Il y a regrammaticalisation totale du système nominal (disparition de la déclinaison à cinq cas; entrée en scène de constructions prépositionnelles et de l’article) aussi bien que du système verbal (perte du médio-passif; réorganisation des temps grammaticaux, etc.). Au point de vue typologique, l’évolution part d’une langue OV qui construit à gauche (pater filium amat ) pour aboutir, avec toutes les implications y relatives, à des constructions VO, c’est-à-dire à droite (pater amat filium ).PhonologieUn trait fondamental qui distingue le roman du latin est la substitution de la qualité phonologique à la quantité. Dans le cadre du vocalisme, cela revient à dire qu’indépendamment de sa place dans la syllabe une voyelle était, en latin, longue ou brève. Le latin possédait un système à trois degrés, organisé de la façon suivante:La distinction, par exemple, entre V face="EU Caron" ガNIT (il vient) et V 勒NIT (il vint) étant d’ordre quantitatif, la prononciation plus ou moins ouverte ou fermée de la voyelle ne joue aucun rôle. En roman, par contre, cette distinction est remplacée par une distinction qualitative (et accentuelle), de sorte qu’on peut établir en théorie la proportion suivante:

Il en résulte, entre autres, le système à quatre degrés, dit panroman, qui est commun à la plupart des langues romanes (à l’exception du roumain, des parlers de l’Italie méridionale et du sarde):C’est ainsi qu’on a, à partir de N face="EU Caron" サVU ou nóvo en tant que base panromane, des formes romanes comme nou (occitan), nuovo (italien), nuevo (espagnol), nuef (ancien français).Des exemples de ramifications de ce genre peuvent être également trouvés dans le cadre du consonantisme. Voici, toujours à titre d’exemple, deux combinaisons consonantiques, CL- à l’initiale et -CT- intervocalique:De ces schémas on peut déduire l’existence d’un groupe roman oriental représenté par l’italien et le roumain respectivement, lequel s’oppose à un groupe occidental (avec noite comme dénominateur commun). Dans le cadre de ce dernier, la position particulière du français est évidente.Morphologie et syntaxeIl est intéressant de constater que les traits fondamentaux du groupement que nous venons d’esquisser sont aussi valables dans le domaine de la morphologie. Les ressources morphologiques du latin, pour autant qu’elles ont été mises à contribution dans la grammaticalisation du roman, s’adaptent à l’économie des différents parlers. L’on peut envisager à ce point de vue de paradigme des désinences du participe dit faible dans deux langues du groupe occidental:Mais il faut se garder de considérer la restructuration de façon trop isolée. Soit le cas du latin MURUS/MURUM avec les représentants romans relatifs. Or, l’information fournie par le français le/un mur n’est pas identique à celle du latin MURUS. À la différence du latin, le français est explicite en ce qui concerne la détermination, mais il est sans indication relativement à la déclinaison. Pour être exacte, la correspondance devrait être notée:DIR\latin MURUS: français le/un mur [+ position préverbale]latin MURUM: français le/un mur [+ position postverbale]/DIRDans ce cas, la restructuration consiste dans le fait qu’une fonction signalée par une désinence en latin est exprimée en termes de syntaxe en roman.Considérations d’ordre typologiqueÉtant donné que ces langues sont toutes réductibles au latin, il est assez malaisé d’en établir une typologie. Les traits particuliers qui caractérisent telle langue de façon exclusive (cf. comme le traitement du groupe TR en occitan: PATRE 礪 peire ) ne sont pas constitutifs. Mais, dans son ensemble, c’est le roumain qui reste le plus à l’écart, ainsi que le portugais. La Romania continua , en ce qu’elle représente le mieux le type ordinairement roman, est constituée par les parlers du centre et de la périphérie moyenne, exception faite du français moderne. Quant à la position du français, on considérera les exemples que voici, à partir du latin LOQUOR:À la lumière du système désinentiel roman, le français moderne (où les désinences ne sont plus sensibles) a recours à un procédé différent. Les pronoms personnels forment un système de conjugaison préfixale. De cette façon, l’évolution peut atteindre les limites mêmes du type roman.L’unité dans la diversitéLa dislocationLa comparaison des données linguistiques romanes avec le matériel latin aboutit à la conclusion que l’unité latine s’est effondrée pendant la période du Bas-Empire. La fragmentation de la Romania fut le point de départ d’évolutions linguistiquement autonomes et indépendantes dans les différentes provinces. C’est en termes de dialectologie que s’explicite la différenciation régionale.Afin d’illustrer la situation, on choisira, parmi de très nombreux exemples, les adjectifs exprimant la notion de cécité. Ils s’échelonnent sur des couches successives qui définissent en même temps un décalage spatial:À ce phénomène de dislocation s’oppose le fait que les textes, même tardifs, et surtout les inscriptions témoignent d’une unité remarquable de la latinité également dans le cadre des innovations admises. Ainsi, la réfection analogique du pluriel du type ROSAS (cf. au lieu de ROSAE, nominatif pluriel), telle qu’elle est attestée par les langues de l’Ouest, se retrouve aussi sur les inscriptions de l’Est, en dépit des pluriels en -e (italien rose , roumain roze ). Il faut admettre qu’à un moment donné le parler populaire s’est écarté de la langue écrite.Faits de cultureOn considère généralement que l’unité du latin est due au prestige de la culture romaine. La latinitas qui survécut à la décadence, notamment à celle du IIIe siècle, résista avec succès au seul facteur véritablement centrifuge qu’était le christianisme. L’émancipation est vite sensible dans le cadre du lexique. Par exemple, dans les textes chrétiens, un adjectif comme CAPTIVUS (prisonnier), pris au sens moral (libidinis captivus , etc.), se substitue à MISER, d’où en ancien français chaitif (misérable, malheureux; en français moderne chétif ) ou en italien cattivo (mauvais).On assiste à une dialectisation progressive s’opérant par poussées. C’est là un fait remarquable par rapport à des langues relativement stables (à l’exemple de l’arabe) ou peu fragmentées dialectalement (comme le russe). La faible dialectisation d’une partie de l’Espagne est ainsi imputable à la reconquête du pays sur les Arabes.L’apparition des langues romanesOn ne pose guère aujourd’hui la question de savoir à quel moment le latin a cessé d’être la langue parlée. La question est tranchée par les sujets parlants eux-mêmes, au moment où quelques-uns d’entre eux constatent, sur la base de problèmes d’intercompréhension par exemple, que les systèmes en contact sont différents. Le Concile de Tours reconnaissait, en 813, l’existence de la lingua romana rustica dans les pays de France.Entre le VIe et le VIIIe siècle au moins, il faut admettre l’existence d’une phase de diglossie, où deux registres du même système remplissent des fonctions différentes mais déterminées (comme les deux variantes du grec actuel ou les deux types d’allemand en usage en Suisse). Dans la tradition écrite, deux registres de latin sont attestés à cette époque: l’un est assez accessible, iuxta rusticitatem ou circa romancium (d’après un témoignage espagnol de 1290), l’autre (dit aussi latinum obscurum ) est la latinité traditionnelle, réformée à plusieurs reprises, mais rétablie définitivement une première fois par la Renaissance dite carolingienne, au moins dans les limites de son rayonnement.L’interférence entre la rusticité et le code parlé vulgaire est hors de doute. C’est dans ce contexte que se situent les premiers témoignages de systèmes proprement romans, comme la Devinette de Vérone ou les Serments de Strasbourg (842). L’entrée en vigueur de nouveaux codes a eu pour conséquence une réorganisation complète des fonctions à assumer par les deux systèmes, roman et latin.D’autre part, le rétablissement de la latinité est à l’origine d’un bilinguisme de nature tout à fait particulière qui caractérise non seulement la situation du domaine roman, mais celle de la plupart des langues européennes. C’est à ce bilinguisme fondamental que sont dus tous les effets de latinisation et de relatinisation que connaît l’histoire de toutes les langues en question.Les langues littérairesLa constitution d’une langue écrite comme moyen d’intercommunication, même à un degré relativement élémentaire, suppose des efforts considérables d’intégration socio-culturelle préalable. Cela est vrai en premier lieu des nombreuses tentatives de littérarisation des dialectes au cours du Moyen Âge. Il s’agissait là toutefois de systèmes plus redondants, moins normatifs, peu châtiés au point de vue de la sélection lexicale aussi bien que de la contrainte grammaticale. Les idiomes romans étaient alors considérés comme des variantes plus ou moins aberrantes ou vulgaires d’une seule et même langue (appelée grammatica en latin médiéval) qui était le latin tel qu’on le connaissait à cette époque. La notion d’une langue romane subsumant l’ensemble des parlers régionaux, dialectes, subdialectes et patois, le français moderne, par exemple, est d’époque relativement récente et repose sur l’idée d’un standard national.

Il en résulte, entre autres, le système à quatre degrés, dit panroman, qui est commun à la plupart des langues romanes (à l’exception du roumain, des parlers de l’Italie méridionale et du sarde):C’est ainsi qu’on a, à partir de N face="EU Caron" サVU ou nóvo en tant que base panromane, des formes romanes comme nou (occitan), nuovo (italien), nuevo (espagnol), nuef (ancien français).Des exemples de ramifications de ce genre peuvent être également trouvés dans le cadre du consonantisme. Voici, toujours à titre d’exemple, deux combinaisons consonantiques, CL- à l’initiale et -CT- intervocalique:De ces schémas on peut déduire l’existence d’un groupe roman oriental représenté par l’italien et le roumain respectivement, lequel s’oppose à un groupe occidental (avec noite comme dénominateur commun). Dans le cadre de ce dernier, la position particulière du français est évidente.Morphologie et syntaxeIl est intéressant de constater que les traits fondamentaux du groupement que nous venons d’esquisser sont aussi valables dans le domaine de la morphologie. Les ressources morphologiques du latin, pour autant qu’elles ont été mises à contribution dans la grammaticalisation du roman, s’adaptent à l’économie des différents parlers. L’on peut envisager à ce point de vue de paradigme des désinences du participe dit faible dans deux langues du groupe occidental:Mais il faut se garder de considérer la restructuration de façon trop isolée. Soit le cas du latin MURUS/MURUM avec les représentants romans relatifs. Or, l’information fournie par le français le/un mur n’est pas identique à celle du latin MURUS. À la différence du latin, le français est explicite en ce qui concerne la détermination, mais il est sans indication relativement à la déclinaison. Pour être exacte, la correspondance devrait être notée:DIR\latin MURUS: français le/un mur [+ position préverbale]latin MURUM: français le/un mur [+ position postverbale]/DIRDans ce cas, la restructuration consiste dans le fait qu’une fonction signalée par une désinence en latin est exprimée en termes de syntaxe en roman.Considérations d’ordre typologiqueÉtant donné que ces langues sont toutes réductibles au latin, il est assez malaisé d’en établir une typologie. Les traits particuliers qui caractérisent telle langue de façon exclusive (cf. comme le traitement du groupe TR en occitan: PATRE 礪 peire ) ne sont pas constitutifs. Mais, dans son ensemble, c’est le roumain qui reste le plus à l’écart, ainsi que le portugais. La Romania continua , en ce qu’elle représente le mieux le type ordinairement roman, est constituée par les parlers du centre et de la périphérie moyenne, exception faite du français moderne. Quant à la position du français, on considérera les exemples que voici, à partir du latin LOQUOR:À la lumière du système désinentiel roman, le français moderne (où les désinences ne sont plus sensibles) a recours à un procédé différent. Les pronoms personnels forment un système de conjugaison préfixale. De cette façon, l’évolution peut atteindre les limites mêmes du type roman.L’unité dans la diversitéLa dislocationLa comparaison des données linguistiques romanes avec le matériel latin aboutit à la conclusion que l’unité latine s’est effondrée pendant la période du Bas-Empire. La fragmentation de la Romania fut le point de départ d’évolutions linguistiquement autonomes et indépendantes dans les différentes provinces. C’est en termes de dialectologie que s’explicite la différenciation régionale.Afin d’illustrer la situation, on choisira, parmi de très nombreux exemples, les adjectifs exprimant la notion de cécité. Ils s’échelonnent sur des couches successives qui définissent en même temps un décalage spatial:À ce phénomène de dislocation s’oppose le fait que les textes, même tardifs, et surtout les inscriptions témoignent d’une unité remarquable de la latinité également dans le cadre des innovations admises. Ainsi, la réfection analogique du pluriel du type ROSAS (cf. au lieu de ROSAE, nominatif pluriel), telle qu’elle est attestée par les langues de l’Ouest, se retrouve aussi sur les inscriptions de l’Est, en dépit des pluriels en -e (italien rose , roumain roze ). Il faut admettre qu’à un moment donné le parler populaire s’est écarté de la langue écrite.Faits de cultureOn considère généralement que l’unité du latin est due au prestige de la culture romaine. La latinitas qui survécut à la décadence, notamment à celle du IIIe siècle, résista avec succès au seul facteur véritablement centrifuge qu’était le christianisme. L’émancipation est vite sensible dans le cadre du lexique. Par exemple, dans les textes chrétiens, un adjectif comme CAPTIVUS (prisonnier), pris au sens moral (libidinis captivus , etc.), se substitue à MISER, d’où en ancien français chaitif (misérable, malheureux; en français moderne chétif ) ou en italien cattivo (mauvais).On assiste à une dialectisation progressive s’opérant par poussées. C’est là un fait remarquable par rapport à des langues relativement stables (à l’exemple de l’arabe) ou peu fragmentées dialectalement (comme le russe). La faible dialectisation d’une partie de l’Espagne est ainsi imputable à la reconquête du pays sur les Arabes.L’apparition des langues romanesOn ne pose guère aujourd’hui la question de savoir à quel moment le latin a cessé d’être la langue parlée. La question est tranchée par les sujets parlants eux-mêmes, au moment où quelques-uns d’entre eux constatent, sur la base de problèmes d’intercompréhension par exemple, que les systèmes en contact sont différents. Le Concile de Tours reconnaissait, en 813, l’existence de la lingua romana rustica dans les pays de France.Entre le VIe et le VIIIe siècle au moins, il faut admettre l’existence d’une phase de diglossie, où deux registres du même système remplissent des fonctions différentes mais déterminées (comme les deux variantes du grec actuel ou les deux types d’allemand en usage en Suisse). Dans la tradition écrite, deux registres de latin sont attestés à cette époque: l’un est assez accessible, iuxta rusticitatem ou circa romancium (d’après un témoignage espagnol de 1290), l’autre (dit aussi latinum obscurum ) est la latinité traditionnelle, réformée à plusieurs reprises, mais rétablie définitivement une première fois par la Renaissance dite carolingienne, au moins dans les limites de son rayonnement.L’interférence entre la rusticité et le code parlé vulgaire est hors de doute. C’est dans ce contexte que se situent les premiers témoignages de systèmes proprement romans, comme la Devinette de Vérone ou les Serments de Strasbourg (842). L’entrée en vigueur de nouveaux codes a eu pour conséquence une réorganisation complète des fonctions à assumer par les deux systèmes, roman et latin.D’autre part, le rétablissement de la latinité est à l’origine d’un bilinguisme de nature tout à fait particulière qui caractérise non seulement la situation du domaine roman, mais celle de la plupart des langues européennes. C’est à ce bilinguisme fondamental que sont dus tous les effets de latinisation et de relatinisation que connaît l’histoire de toutes les langues en question.Les langues littérairesLa constitution d’une langue écrite comme moyen d’intercommunication, même à un degré relativement élémentaire, suppose des efforts considérables d’intégration socio-culturelle préalable. Cela est vrai en premier lieu des nombreuses tentatives de littérarisation des dialectes au cours du Moyen Âge. Il s’agissait là toutefois de systèmes plus redondants, moins normatifs, peu châtiés au point de vue de la sélection lexicale aussi bien que de la contrainte grammaticale. Les idiomes romans étaient alors considérés comme des variantes plus ou moins aberrantes ou vulgaires d’une seule et même langue (appelée grammatica en latin médiéval) qui était le latin tel qu’on le connaissait à cette époque. La notion d’une langue romane subsumant l’ensemble des parlers régionaux, dialectes, subdialectes et patois, le français moderne, par exemple, est d’époque relativement récente et repose sur l’idée d’un standard national.

Encyclopédie Universelle. 2012.